筆者出生於1980年代初期,小學時,我的書包和鉛筆盒是加菲貓圖案、墊板是喬琪姑娘的插圖,戶外寫生用的畫板上則有《凡爾賽玫瑰》的奧斯卡與瑪莉安東尼皇后,筆記本封面則是史奴比或小叮噹(現在叫哆啦A夢)。從還沒開始認真看漫畫的年紀,身邊已充斥著各類漫畫角色周邊;原來,漫畫早已從悄悄深入我們的生活中。

從一隻隨處可見的小黑狗說起

臺灣史研究者鄭麗榕為文提到,家中曾有1980年代父親至日本旅行帶回、由講談社製作的小黑狗鬧鐘,陪伴家中孩子長大,偶然在1935年「始政四十周年紀念臺灣博覽會」園區鳥瞰圖上發現這隻小黑狗的身影,才挖掘出父執輩與這隻名為「のらくろ」(Norakuro,野良黑)的小黑狗間,少年時代漫畫閱讀的記憶(註1)。

野良黑(全名為野良犬黑吉,又稱小黑伍長)是誕生於1931年的漫畫角色,由田河水泡創作,刊登於講談社的少年雜誌《少年俱樂部》,也是該雜誌第一部刊載的漫畫。這隻擬人化的小黑狗受當時迪士尼動畫的影響,造型上被認為帶有美國動漫畫角色的影子,並作為普羅大眾的化身;1933年首次推出動畫電影(註2),1938年進入戰爭時期後則成為宣傳、美化戰爭的代言人(註3),其動畫電影也曾在皇民化時期的臺灣映演(註4)。他也現身臺灣人生活的其他角落,例如前述的臺灣博覽會,甚至成為校園活動的假裝行列主題(陳柔縉,2018: 185)。

野良黑的旅程並沒有因戰爭結束而停止,漫畫中他就像個從軍的普通人般回歸社會、有了家庭和後代。1963年手塚治虫領導的「虫製作」公司成功推出日本第一部電視動畫《原子小金剛》,野良黑也在1977年以電視動畫形式進入家家戶戶的視線。漫畫版則在作者田河水泡於1989年逝世後,由弟子接手繼續連載至2013年止。

田河水泡《のらくろ士官學校の卷》書封(少年俱樂部新年號附錄,1935)文化部收藏漫畫資料。

吉村清三郎繪「始政四十周年紀念臺灣博覽會鳥瞰圖」,野良黑雕像位於畫面左邊中段 國立臺灣博物館收藏。

躍出紙頁的漫畫角色

野良黑鬧鐘與歷史學者的家族故事,顯示直到1980年代,這隻小黑狗在日本仍是家喻戶曉、值得出版社推出周邊商品的角色;同時也讓我們看到,藉由角色商品化,漫畫得以突破物理和時空的距離,跨越不同閱讀世代,成為生活中的一景、銘刻進大眾的記憶。

早在1930年代,講談社便已開始印製野良黑等漫畫角色的延伸產品。創刊於1914年的《少年俱樂部》,是日治時期臺灣人最常提及、與兒童文化有關的雜誌,臺灣的讀者透過郵局轉帳訂閱、商店購買、向圖書館或朋友借閱等方式取得(游佩芸,2007:167)。不僅雜誌本身內容豐富,更以多樣的附錄著稱,雙六、別冊、圖片、摺紙模型等紙製童玩或收集品,將明治中期以來的雜誌附錄形式發展推向高峰。

野良黑做為一深受喜愛的漫畫角色,自然會出現在《少年俱樂部》的各類附錄(註5);同時也可能在廠商未必取得授權的情況下,被使用為「面子」(めんこ,即臺灣所稱的尪仔標)等廉價玩具的圖樣(註6)。1920年代因印刷技術進步及價格降低,而能大量生產印刷品及紙製玩具,並印上時下最熱門的漫畫角色、運動員、怪獸等圖樣,也可說是兒童與青少年間流行文化的指標。這些玩具和漫畫雜誌便隨著臺日兩地貿易流通而傳入臺灣,成為長輩們的兒時回憶與漫畫養分。

戰後,尪仔標等玩具延續以當時最受歡迎的漫畫作品為圖案,於是葉宏甲的諸葛四郎與真平等臺灣漫畫角色取代而代之,成為孩子們爭相收藏的寶貝。然而1960年代中期,臺灣因施行「編印連環圖畫輔導辦法」(即俗稱的漫畫審查制度),限縮創作、重擊本土漫畫出版產業,並形成長達20年的斷層。為了規避此法,加之1975年國立編譯館開放日本漫畫送審,出版商改為引進未經授權的日本漫畫翻譯或重繪,仿日本漫畫雜誌附贈紙板玩具的《週刊漫畫大王》、刊登日本少女漫畫的《小咪漫畫周刊》等,以及《尼羅河的女兒》(王家的紋章)、《千面女郎》(玻璃假面)、《玉女英豪》(凡爾賽玫瑰)、《好小子》、《怪醫秦博士》(怪醫黑傑克)、《小叮噹》(哆啦A夢)等日本漫畫作品,經由盜版方式進入臺灣市場,臺灣的漫畫出版業也再度活絡起來。

同一時期,隨著彩色電視機在臺灣的普及,以及電視臺引進《科學小飛俠》、《無敵鐵金剛》、《小甜甜》等膾炙人口的電視動畫,更助長日本動漫畫作品在臺灣閱聽人間的知名度及討論熱度,自此成為臺灣人動漫畫經驗的主要來源,也深刻影響1980年代以降的臺灣漫畫創作者們。美漫則是透過《超人》、《蝙蝠俠》、《蜘蛛人》等一系列超級英雄漫畫改編真人電影或影集,透過影視作品讓臺灣大眾開始熟悉美漫角色及世界觀。

這些深受臺灣讀者歡迎的海外動漫畫作品,理所當然地被轉化為商品,幾乎囊括所有想得到的生活面向及用品種類,形成與筆者相同世代者,舉目所見已四處是動漫畫元素的環境。從早期的米奇、史奴比、哆啦A夢到近代的《航海王》、《鬼滅之刃》系列等等,隨處可見印有漫畫角色或具辨識度紋樣的用品;更有跳脫僅使用圖案的層次,將作品內容實體化為卡牌遊戲或電子遊戲、轉譯為影視作品或舞臺劇、結合觀光旅遊的聖地巡禮、再現作品世界觀的遊樂園、或結合數位生活打造虛擬世界等。漫畫作品及角色已不只是存在於書本紙頁,而是被以品牌行銷的方式打造,轉譯為閱讀以外的體驗、互動及消費模式,和閱聽人形成新的關係。

漫畫與書以外其他形式的結合,也和科技和社會發展密切相關。在臺灣,日治時期與戰後初期以較簡單廉價的紙質玩具產品為大宗,但同樣是瞄準中小學生為主要客群,可以觀察到戰後漫畫角色出現在越來越多類型的文具及日用品上。而這些玩具、文具和用品的材質、形式及使用方式,也反映出臺灣社會轉型與製造業的發展,例如:1960年代臺灣的塑膠加工業逐漸成熟,以塑膠射出成形的「尪仔仙」等塑膠玩具,取代早期的馬口鐵和紙質玩具。

圖3《諸葛四郎大鬥双假面》漫畫及漫畫圖樣尪仔標、塑膠尪仔仙、笑鐵面面具。文化部及國立臺灣歷史博物館收藏。

圖4 臺灣於1970年代發行日本少女漫畫風格的紙娃娃。國立臺灣歷史博物館收藏。

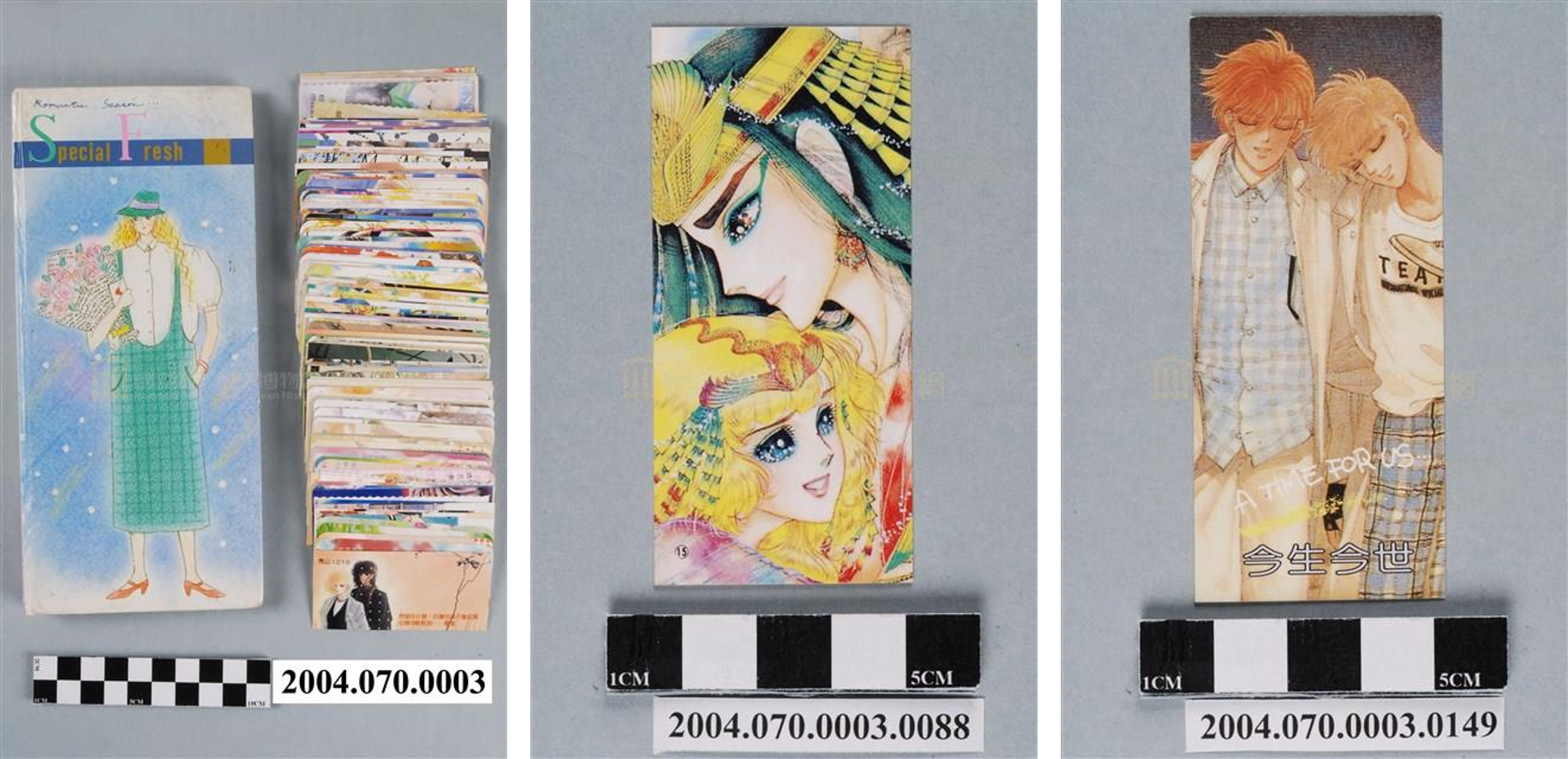

圖5 小卡收集冊及《尼羅河女兒》、《雙星奇緣》等日本少女漫畫插圖的小卡。國立臺灣歷史博物館收藏。

圖6 臺灣改繪的蝙蝠俠漫畫、1990年代正式授權的周邊商品(水壺)及蝙蝠俠人偶。國立臺灣歷史博物館收藏。

我擁有,我分享,我收藏,我認同

Baudrillard認為當代社會中的「物」有二個不同存在層次:物的客觀本意(denotation)系統和延申意義(connotation)系統,前者指涉的是物的實用意義,後者為物被商品化、個人化、進入文化體系,消費者透過物展現個人的認同與觀點(註7)。漫畫延伸的商品,除了原本物件的功能,也具有社會溝通、收藏的價值;日本面對廣大動漫畫消費市場的多重需求,已發展出完整的產業體系。印有最夯漫畫角色的尪仔標、小卡或電子遊戲,是孩子和同儕間互動、分享、建立人際關係的重要媒介,同時也藉由收藏這些與自己喜愛角色有關的物件,滿足想要擁有的渴望;漫畫角色玩偶、與角色同款的服飾等,取得目的往往不是為了物件實用性,而是藉由操作、穿著的過程將自己代入其中。

漫畫作品之所以能流行並激起我們想要擁有的心態,正是出於對故事、角色的喜愛與認同,引發共感。聰明勇敢武藝高超堪為模範的諸葛四郎、彷彿情竇初開少女們代言人的小甜甜、不良少年經熱血努力也能成為球隊中堅的櫻木花道……讀者們在這些角色及其經歷中投射自己的經驗和想法,閱讀漫畫是自我的延伸,而與同儕分享漫畫及漫畫周邊物件,既是一種社交行為、也是在尋求認同。成長過程中,眾多漫畫周邊─無論正版或盜版、無論品質精良或粗糙─陪伴我們度過求學及生活的酸甜苦辣,給予我們勇氣。

註釋

- 鄭麗榕,2015。關於一隻黑狗與家族、戰爭記憶,歷史學柑仔店 https://kamatiam.org/關於一隻黑狗與家族戰爭記憶/ 。瀏覽日期:2021/10/5。

- 東京國立近代美術館「日本アニメーション映画クラシックス」https://animation.filmarchives.jp/works/view/11105

- のらくろ一等兵 https://www.youtube.com/watch?v=iV4piC5Cfq8

- 臺南州教育課核發影片「小黑伍長」准演執照,國立臺灣歷史博物館典藏。藏品網址:https://collections.nmth.gov.tw/CollectionContent.aspx?a=132&rno=2005.001.0005

- 李政亮,2019,孤獨少年心中孕育的野良犬黑吉。芋傳媒,https://taronews.tw/2019/01/17/225186/,瀏覽時間:2021/10/9。

- 野良黑漫畫圖案的面子,可見日本國立民族學博物館館藏,網址:http://htq2.minpaku.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000028mofull_H0135090-0002

- 張盈堃,2016。玩具可動員志氣嗎?兼論日本玩具的奇幻與可愛,巷子口社會學 https://twstreetcorner.org/2016/03/15/changyinkun/,瀏覽時間:2021/10/10。

參考文獻

- 洪德麟,2003。臺灣漫畫閱覽。臺北:玉山社。

- 陳仲偉,2014。台灣漫畫紀。臺北:杜威廣告。

- 陳柔縉,2018。一個木匠和他的台灣博覽會。臺北:麥田。

- 游佩芸,2007。日治時期台灣的兒童文化。臺北:玉山社。

作者/温欣琳

現任國立臺灣歷史博物館漫博組專員。博物館員身份以外也是重度漫畫迷,從高中開始參加同人誌販售會,不知不覺已20年。現正學習和嘗試結合博物館專業及漫畫迷經驗,探討漫畫博物館的樣貌及可能性。

尚無任何評論。